『カードライン動物編』を遊んでみた

- 【関連記事】

- カードライン動物編(ボードゲーム開封編)

- 【登場人物】

奉行藩の決裁担当。物覚えは「フツー」か「フツーよりやや悪い」の方。知識に基づくゲームで与力に勝てたことがないが、今回やいかに。

与力藩の買掛担当。物覚えが良すぎる方。「最近、物覚えが悪くなった」と発言しては奉行に文句を言われている。

ダーウィンは来る?

奉行(BGGを見ながら)なに、『タイムライン』シリーズってこんなに出ておったの?

与力ゲームがシンプルで、かつご当地作品を作りやすいだけに、沢山作られたんですねえ。特に各国史系、すごいですね。欲しいな。

奉行いやー、お主が結構持っておったと思ったが、あんなのは氷山の一角であったのだな。しかし、『タイムライン:ケベック』とか『チリ』とか『チェコ』とか、全く遊べる気がせんぞ…。

与力想像もしていなかった知識が増えて面白そうじゃないですか。

奉行それとゲームが面白いかどうかは別問題じゃろうが。全く知らん出来事のカードをなんとなく並べる体験の、どこで楽しめと?

与力確かに、さわりでも分かってないと「どっちだっけ!?」という迷いも生じませんからね。その通りですね。

奉行その点、今回は動物だから多少は安心であるが…。このシリーズ、お主に勝てる気がせんゲームNo1なんだよなあ。

ゲームを始める準備をします。まず、スタートプレイヤー(先手プレイヤー)を決めます。スタートプレイヤーは、今回のゲームで動物のどの特性を使って遊ぶかを選びます。

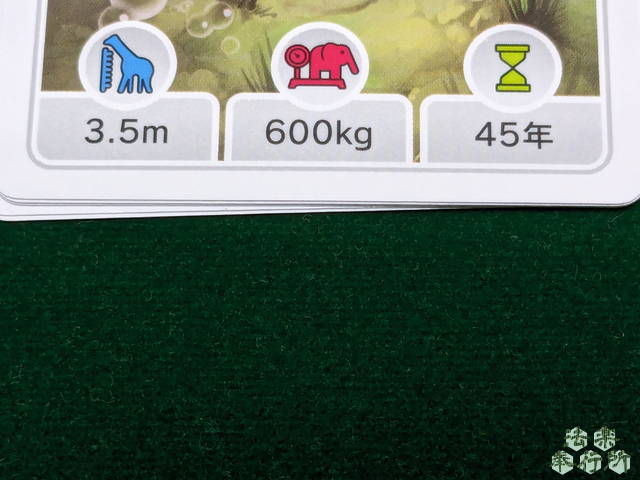

与力動物カードには「全長」「体重」「寿命」と3つのデータが記載されています。この3つから、何を比較して並べていくか、それをスタートプレイヤーが決める訳ですね。

奉行つまり、このカードセットで3種類の比較が楽しめる訳だ。そこは『タイムライン』よりも少しお得感があるな。

カードをよく切り、各プレイヤーに4枚ずつ配ります。配られたカードは、特性が書かれていない面を上にして、自分の前に並べておきます。残りのカードは山札にして脇に避けておきます。山札の1番上からカードを1枚引き、スタートカードとして真ん中に配置します。このカードが今回のゲームの基準点となります。これで準備は完了しました。

奉行で、自分の手札をいち早く置ききるのが目的になるのであったな?

与力左様でございます。ただ、置ききれたかどうかはターンごとに確認するので、同じターンに置ききれたプレイヤーが複数いたら、サドンデス方式の勝負を続けることになりますね。

奉行あくまで白黒をつけて終えろと、そういう塩梅じゃな。

いきもの地球紀行

奉行あれだよな、自分の手元のカードを1枚選んで、基準のカードの特性より「大きいと思えば右」「小さいと思えば左」においていくのであったな?

与力そうです。ゲームが進むほど選択肢が増えていく…という展開になりますね。

手番プレイヤーは手元からカードを配置し、裏返してデータを比べます。順番通りに並んでいれば、次のプレイヤーへ手番は移ります。間違っていたら山札から手元に新しいカードを1枚引き、配置したカードは捨て札とします。そして次のプレイヤーの手番となります。

与力複数枚になると、「配置されているカードの間」という置き場所も増えてくる訳ですね。

奉行“真ん中に並んでいるカードの枚数プラス1”箇所の配置場所を悩むことになるんだよな。絶妙に似通ったデータのカードが並んでいて、自分の手元にもそれに近そうなカードが来ていたりすると、すごく悩ましくなるよなあ。

与力そこかい!ってなるようなピンポイントの並びができていたりしますからね。

与力知っている動物が思いがけないデータだと、まあビックリしますよ。はい

奉行思い込みが激しいと、特にな。うん。

全プレイヤーの手番が一周した時に、手札がゼロ枚になっているプレイヤーが1人だけであれば、そのプレイヤーが勝者となります。複数のプレイヤーがゼロ枚にしていた場合には、それぞれ山札から1枚ずつ新しいカードを引き、誰か1人の手札がゼロになるまでゲームを続行します。

与力まあ、この手のゲームは類推で何とかできますよね。

奉行なんらカタルシスもなくフツーに負けた。お主は知らんでもいい知識の引き出しが多すぎる!

『カードライン動物編』ここがイカス!

奉行とりあえず動物なので、誰でも色々を想像しやすい。という意味で、『タイムライン』より門戸が広く、楽しめる。

与力ほんと『タイムライン』に苦手意識お持ちですね。

奉行日本の社会科教育が生徒に敬遠される理由の大なるものの1つは、年号暗記であろうが。だから得手不得手がハッキリ出るのよ、あのゲームは。だが、こちらはそこまで受験勉強チックではないからな。あくまでトリビア、豆知識として楽しめる。

与力そうですね。「へー、そうなんだ」って感心する場面も多かったですね。

奉行知っているようで知らないことを教えてもらえると、感動ひとしおじゃからな。ゲームプレイも変わらずシンプルじゃし、ルール面からは誰でも遊びやすいと思うぞ。

『カードライン動物編』ここはちょっと…

奉行まあ欠点は『タイムライン』と同じでな。

与力同じですか。

奉行結局、知識量がモノをいう基本設計じゃからな、動物図鑑が愛読書ですみたいな人にはどう逆立ちしても勝てんぞ。プレイでなんとかできるものでもない。

与力知識量が伯仲している動物マニア同士だと、絶妙に近いところを上手く並べて、相手にカードを置きづらくさせるとかできるのかもしれないでしょうけどもね。

奉行それはむしろプレイしている光景を横で見ていたいんだが。

与力解説がないと分からないレベルの読み合いになりそうですね。

奉行それから、データは基本的に変化しないものだから、極論だが「330コのデータを頭に叩き込んでしまえば、それでおしまい」のゲームとも言える。だから、リプレイ性がどこまであるかは分からんね。まあ、20コも覚えられん儂が言うと、取らぬ狸のなんとやらなんだが。

与力それはこの手のゲームの宿命みたいなものですね。なんとなく遊んでいても、そのうちよく見る並びとかで覚えてしまいますし。

奉行全体としては、取っつきやすい題材でシンプルなゲーム性、動物に興味を持ち始めた子供とかと遊ぶと結構ポテンシャルを発揮するんじゃないかな。まあ、子どもは好きなものだと恐ろしいほど暗記できると聞くので、その点は不安材料だが。

与力親がコテンパンにされるのもいい思い出になりますよ、多分。あとはソロとか協力ゲーム的遊び方として、枚数アタックなんかやってみてもいいですよね。10枚の手札を並べ切るまでに何手番でできるかを競うって感じで。

奉行最短10手番だが、間違ったら1枚引くから手番が増えちゃうというね。子供と一緒なら、そういう遊び方もアリかもしれんな。

奉行鳥って案外長生きなのな。

与力オウムがすごい長寿ってのは知っていましたけどね。哺乳類より余裕で長生きするやつが結構いますね。

奉行あと、重さでは水棲動物をなめてはいけない。

与力クジラは想像つきやすいですけど、やっぱ水の中は重くても大丈夫なんですね。

![送料無料[カードライン:動物編]日本語版 ホビージャパン](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/boardgame-album/cabinet/10337925/cardline-animal-01.jpg?_ex=128x128)